100年企業を変えたゼロからの新事業──枠を超えて挑戦する大崎電気工業の生存戦略

深刻な人手不足や産業構造の変化に直面する日本において、中堅・中核企業の成長戦略が問われている。しかし、経営資源に限りがある中堅企業が、既存事業の枠を超えて新規事業に挑戦することは容易ではない。

そんな中、創業100年を超える計測制御機器メーカー・大崎電気工業は、主力製品のスマートメーター事業の先行きに危機感を抱き、まったく未経験の分野であるスマートロック事業に参入。5年の歳月をかけて成功に導いた。

限られた経営資源の中で、いかにして新事業の立ち上げを実現したのか。社内の反発を乗り越え、パートナーシップを構築し、組織の意識改革につなげるまでのストーリーを紹介。新規事業に挑戦しようとする中堅・中核企業にとって、具体的な示唆となるはずだ。

順調な経営の背後に迫っていた危機感とは

大崎電気工業は、1916年創業の計測制御機器メーカーだ。主力製品は電力量計。1950年以降は東北、中部、北陸、関西、中国、九州、東京電力への積算電力計の納入を開始するなど、全国規模で事業を展開してきた企業である。2010年代に電力小売全面自由化などを背景に電力をデジタルで計測する「スマートメーター」の普及が進むと、大崎電気工業も同分野での製品生産を開始。そのほか、集中自動検針装置、光通信関連装置、配・分電盤、検針システム機器、計器サービス事業なども手掛けながら、順調な経営を続けてきた。

近年、テクノロジーの進化とともに同社が推し進めてきたのが、ホームIoTサービス「home watch」だ。これは、スマートフォンやタブレットのアプリケーションから、家電製品を操作したり、温度や湿度、人の有無などといった部屋の状態の確認ができるというもの。さらにAI機能により、気象予測データや過去の使用電力量をもとに適切な電力目標値も自動で設定される。このサービスを導入することで、各家庭では快適性とエネルギーの有効活用を両立できるうえ、不動産管理会社にとっては物件の付加価値が向上。このようにして、大崎電気工業は電力や住宅に密着した事業を拡充させてきたのである。

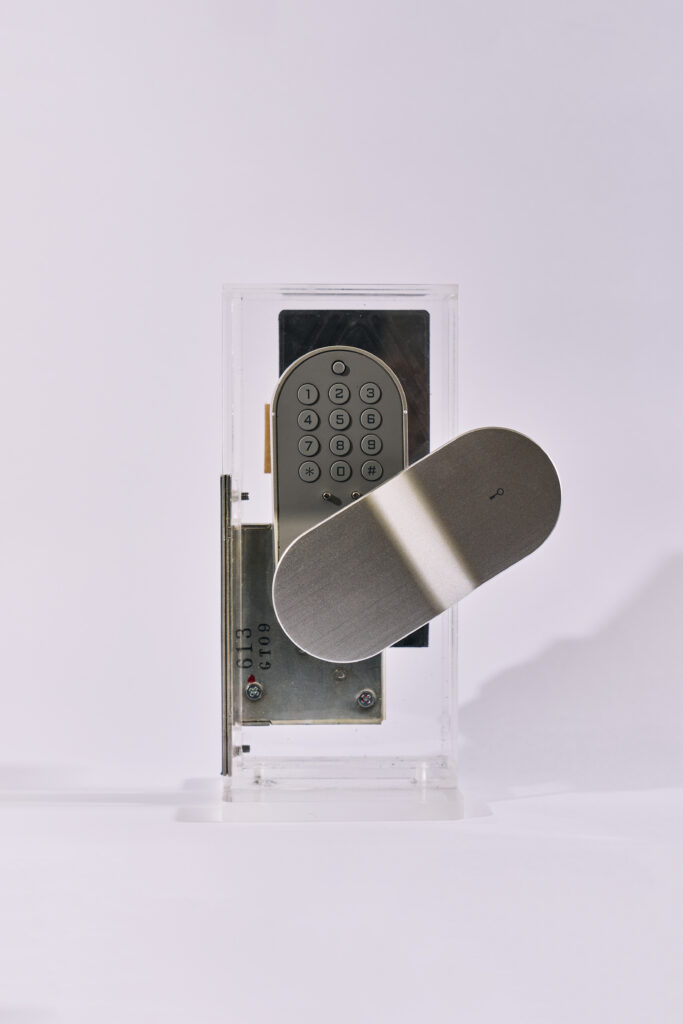

その大崎電気工業が新事業として2018年から販売を開始したのが、スマートロック「OPELO」だ。これは、スマートフォンやICカード、パスワードを部屋の鍵として施錠・開錠でき、入居者にとっては従来の物理鍵が不要で、紛失リスクがなくなり利便性も向上。不動産管理会社にとっても省人化および業務時間短縮と入退去時の物理鍵交換等の非効率な業務を解消できるソリューションだ。販売開始から現在までに累計30万台以上の導入が進み、現在ではスマートメーターに次ぐ大崎電気工業の主力製品となった。

なぜ、電力量計を主力製品としてきた同社が鍵・錠前の事業に着手したのか。一見、唐突にも思えるが、ここに至るには明確な背景と契機があった。

まず、主力製品のスマートメーター事業の天井が見え始めていたこと。市場を見てみると、沖縄を除き、日本全国の全世帯にすでにスマートメーターの導入が完了している。10年に1回の機器交換が法律で定められているため定期的な売上は見込めるが、人口が減少するなかで将来的な市場縮小は想像に難くない。そこで、2015年頃から社内では新事業の検討が始まっていた。

同時に注力していたのが、不動産管理会社とのネットワークづくりだった。その目的は、前述の「home watch」の事業拡大。そのなかで賃貸大手不動産会社からある相談を受けたことが、スマートロック事業をスタートさせるきっかけになった。その内容は「自分たちの業務の効率化と、入居者の利便性向上のために、デジタル式の鍵をつくってほしい」というものだった。

成功の秘訣は熱意をもったエース級の人材たち

大崎電気工業にとって鍵・錠前に関する事業はまったく未開の分野だ。だが、ニーズがあるとわかっているのであれば、挑戦する価値がある。しかも、不動産業界という大きなマーケットも見えている。そこで新事業スタートへの舵取りをしたのが、ソリューション事業 副事業部長 兼 事業統括部長の小野信之だった。小野は前職で新事業の企画・立案を担当する東京電力の企画部に在籍し、社内にあるリソースの洗い出しやパートナー探しなどに取り組んできた。そうした経験をかわれて、大崎電気工業に入社したのが2015年のこと。

「社内に複数の機能を持つ大企業とは違い、当社はリソースも資金も限られている中堅企業です。まずは、自社には何もない、一から始めるんだ、という認識でスタートしました。また、新事業に資金を投入できる大手企業でさえ、数字を出すまでに3年はかかることが多いなか、当社ではスモールスタートになるため、5年は踏ん張らなくてはいけないと予想していました」

いわば、ほぼゼロの状態から長期戦を見越してスタートしたスマートロック事業。まず着手したのが、パートナー探しだった。数社との話し合いを経て、遠隔操作錠やリモコン錠のOMD開発・生産を手がける企業と連携することを決めた。

5年という長期的なプロジェクトを見越していながらも、最も重視したのがスピード感だった。例えばソフトウェア開発においては、大崎電気工業にはスマートロックと連携するアプリケーション開発のノウハウがなかったため、外部委託して製品の開発を急ぎ、その後、社内でプログラマーを登用して内製化するように。「とにかく早い段階でプロトタイプをつくり出し、製品のイメージを掴みながら調整を重ねたことが功を奏した」と小野は振り返る。

そのほかにも、成功の要因となったいくつかのポイントがあった。プロジェクトを始めるにあたり、まず新事業推進室を開設し、約10人の少数精鋭で強いチームをつくったこと。メンバーの集め方も、小野には戦略があった。

「社内の各部署からエース級の人材を集めました。特に重視したのは、会社を成長させたい、新事業を成功させたい、という強い思いがあるかどうか。マーケットの見方、パートナーの探し方など、大切なことは全部私が指導するから、まずはモチベーションの高い人に集まってほしいと思いました。まったく未知のことを始めるにしても、思いがあれば人は成長しますから」

同時に開設したのが、オープンイノベーションのためのラボ「NEXT 100teX Lab」だった。大崎電気工業が持つ電力計測・制御機器の開発技術をベースに、大学研究室や自治体、ベンチャー、その他アドバイザーとして参加する有識者たちと連携し、多い時期には1年間で70社以上と協議し、そのうち7〜8件がプロジェクトとして組成された。

反発を乗り越えて生まれた社内改革

これらの取り組みにより、思いがけない効果も得られた。パートナー探しのために新事業の計画を社外に広く発信したことで、社外から見た企業イメージの変化や、立ち上げ前と異なるタイプの人材の採用につながったのである。

だが、すべてが順調だったわけではない。まったく新しい取り組みを始めたことで、社内から反発も生まれた。安定志向の社員が多く、現場から十分なサポートを得られなかったことは想定外だったと小野は話す。

「エース級の社員を引き抜かれた部署は困惑していましたし、スマートメーターに注力していた社員のなかには『新しい事業を始める必要はない』と思っている人もいた。しかし今になってみると、新事業推進室に異動してきた社員が成長して元の部署に戻ることで既存の事業に貢献できたり、あるいは新事業立ち上げの経験が他の業務に役立ったりして、社内改革にもつながりました」

では、実際に新事業に携わった社員はどのように感じていたのか。立ち上げメンバーの一人、ソリューション事業部 事業統括部 スマートソリューション部長の土屋武史はこう振り返る。

「新卒で大崎電気工業に入社し、アナログの時代からずっと電力量計の営業を担当していました。自分が任された地区ではトップシェアを取ることを目標に努力し、成果も出していましたし、担当業務への愛着もありました。だから、新事業の立ち上げの際に声をかけてもらえたことは嬉しかったけれど、元の業務を続けたい気持ちは捨てきれませんでした。新事業を通じてパートナーと協業したり、マーケットを知るために社会の動向を把握したりすることは、それまでの業務にはなかったまったく新しい経験。はじめは戸惑いましたが、やがてそれがいい刺激となり、自分の成長にもつながったと感じています」

社員の意識の変革について、小野が話を続ける。

「かつての大崎電気工業にとって、取引先は電力会社のみでした。ところが新しい事業やプロジェクトを検討するとなると、自ずと電力会社以外の様々な企業の方と付き合うことになります。すると、市場や消費者にも目が向くようになり、社会にどんな課題があるのかを探しに行くように。大崎電気工業はこれまで電力会社ばかりを見てきたけれど、エネルギー業界全体を見渡せるようになってきたな、という手応えを感じています。この視野の広がりが、今後の新たな事業の創出にもつながっていくはずです」

「新事業の基盤づくりに注力した最初の1年はとにかく辛かった」と小野は話すが、2022年には三菱地所とスマートホーム事業領域で業務提携するなど、当初の予測通り5年ほどで新事業展開の効果が見え始めた。その後もさまざまな企業と業務提携しながら現在に至るが、まだ課題は残る。その一つが情報発信やPR活動だという。

「もともと社内に広報部もなかったほどで、当社には製品のプロモーション活動に関するノウハウがありませんでした。スマートメーター事業にはそれが不要だったから広報活動も行っていなかったわけですが、スマートロックは広く認知を取らなければならず、戦略的な打ち出しが必要でした。新しいプロジェクトの発表のタイミングやシナリオづくりといった部分はまだ十分とは言えず、これから強化していきたい部分です」

中堅企業こそ新規事業に挑戦を

あらためて、今回の新事業・スマートロックの成功の要因となったのは何だったのか。それは、ニーズをキャッチし、具体的にどんなプロダクトが求められているかを的確に把握すると同時にマーケットを絞り、実際の運用に至るまでのすべてを要件定義できたことが大きかったと小野は話す。そして、何より重要なのがリーダーの存在だ。

「会社を変えたいという強い思いと、業界の知識とネットワークを持っている、リーダー的な役割を担うキーパーソンが新事業には不可欠です。新しい事業に携わりたいと考えている人材は大手企業の新事業部門か、あるいはベンチャーを志向することが多いのが現状ですが、そこをなんとか中核・中堅企業にも引っ張ってこなくてはいけない。そのための人材採用・人材育成が一番の課題で、その解決のためには企業の努力だけではなく助成金など外部からの支援も必要になると思います」

最後に、今後の展望を小野に聞いた。

「今後の事業の進め方は2つ。まず、スマートロック事業の拡大。今までは賃貸業界への導入を進めてきたので、今後は横展開して異なるマーケットに進出していきたいと考えています。もう1つはエネルギー業界の中で新たな課題を解決したり、価値を提供したりすること。例えばスマートロックは、物理的な鍵がなければ施錠できないことが当たり前だった社会のなかで、鍵のない世界を作り出しました。同じように、今まで常識だと思っていたことを変えて、日々の暮らしやビジネスがもっと快適で安全なものになるような事業を創出していきたいと考えています。特に少子高齢化によって打撃を受ける業界に対して、IoTの力で省人化や遠隔化を進められるような事業を展開していけるよう、現在も着々と準備を進めているところです」

知見とネットワーク、そして熱意を持った圧倒的なリーダーが、社内外に向けて明確なビジョンを見せることが新事業の成功には欠かせない。大崎電気工業の新事業の取り組みからは、そんなメッセージが伝わってくる。